La basilica nascosta

Foto aerea della chiesa di S. Giovanni Domnarum e dell’isolato . Notare come l’edificio è stato “circondato” dal tessuto urbano successivo. Foto Bing Maps

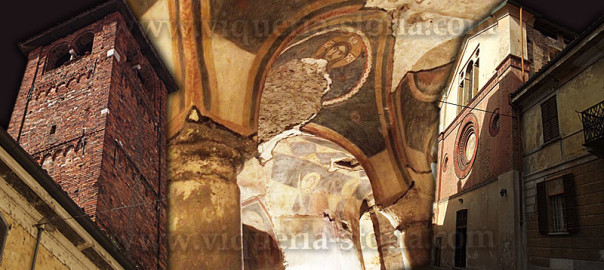

Percorrendo a piedi via L. Mascheroni, tra via del Carmine e via XX settembre, lo sguardo curioso a un certo punto può notare un bel campanile in laterizi, di stile romanico ma dal sapore arcaicizzante. Questo campanile è l’unico segno visibile di un certo rilievo (a meno che non piaccia curiosare nei cortili) dell’antica basilica di San Giovanni Domnarum. Per accedere alla piazzetta antistante alla chiesa bisogna attraversare un portone che può passare facilmente inosservato, quello del civico 42-40. Questo e il portoncino in ferro battuto in via San Giovanni al Fonte (una strada molto stretta, poco percorsa da pavesi e non) sono gli unici accessi pubblici sin dagli anni cinquanta, quando fu costruito un’enorme condominio di fronte all’antico edificio sacro.

Storia del complesso

Indagini archeologiche, spesso casuali, hanno rivelato la presenza di un edificio termale di epoca romana nel sito dell’attuale chiesa1, i cui materiali furono ampiamente riutilizzati per la costruzione di alcune parti dell’edificio nell’alto medioevo. Ad esempio, i laterizi delle suspensurae appartenenti alle terme romane furono utilizzati nella costruzione e decorazione del campanile e nel basamento della colonna sud-est della cripta.

Sulla fondazione della basilica abbiamo soltanto una fonte scritta affidabile, il testo di Paolo Diacono Historia Langobardorum. Seguendo il racconto di questo autore, la regina Gundiperga (o Gundeberga2), figlia di Agilulfo e Teodolinda, avrebbe fondato una chiesa dedicata a San Giovanni Battista nella capitale del Regno3 seguendo le orme della madre, che aveva fondato anch’essa una basilica in onore del Battista a Monza, per utilizzarla poi come luogo di sepoltura.4 Dei primi secoli della chiesa fondata dalla regina abbiamo poche ma interessanti notizie: fu il primo edificio di culto cattolico nella capitale longobarda, e nella prima metà del IX secolo fu data in beneficio a Eginardo5. Tra i secoli X e XIII la basilica era retta da un archipresbiter et praepositus o abbas, e disponeva di un ampio patrimonio fondiario confermato da diplomi regi6. A partire dall’XI secolo la chiesa comincia ad attraversare un periodo di decadenza, che si conclude con l’imposizione dell’autorità vescovile. Soltanto a partire dal XII secolo la basilica assumerà un nuovo ruolo di primo piano7, con l’acquisizione di una funzione religiosa specifica, quella dell’esclusività del battesimo alla vigilia della pentecoste e nella settimana successiva, attestata nel XIV secolo da Opicino De Canistris8 e ancora nel seicento dal Ballada9. A questa speciale funzione battesimale esclusiva sarebbe riconducibile l’esistenza, accanto alla chiesa, di due cappelle, una delle quali con la funzione di secondo battistero10.

disegno assonometrico raffigurante le varie fasi costruttive della chiesa di San Giovanni Domnarum (verde:X-XI sec., blu: XV s., giallo: XVII s.) e l’intervento edilizio degli anni ’50 (rosso)

Nel 1611 il prevosto Bartolomeo Torriani decise di adattare l’edificio ai canoni della controriforma: ne risultò il rifacimento quasi totale della chiesa in forme tardo-manieriste11, salvo il campanile, parte della facciata (già rifatta nel XV secolo), alcune strutture murarie all’interno e la cripta, che mantennero le antiche caratteristiche. Tuttavia quest’ultima, rialzandosi il pavimento dell’aula, venne chiusa e trasformata in sepolcreto. Il 14 novembre 1788, nell’ambito di un programma governativo di riduzione delle parrocchie, quella di San Giovanni Domnarum fu soppressa e unita alla parrocchia della cattedrale.12 Per quanto riguarda la cripta, essa fu completamente dimenticata in seguito alle ristrutturazioni del Torriani, e non si hanno più notizie o resoconti di visita, salvo quella del sacerdote e cultore di storia pavese Pietro Moiraghi, nella seconda metà del XIX secolo. Si sarebbe dovuto aspettare fino agli albori del XX secolo perchè la cripta venisse riscoperta.

La cripta di S. Giovanni Domnarum

La “scoperta” di Faustino Gianani

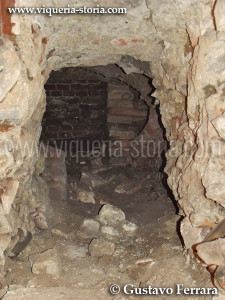

Dopo secoli di oblio, il 18 aprile del 1914 Faustino Gianani, accompagnato dal sacerdote Annibale Guaraglia e dal cavaliere Girolamo dell’Acqua, riscoprì l’antica cripta. Per raggiungerla fece scavare una fossa di due metri di profondità che, dal cortile retrostante la chiesa e attraverso un foro nel muro dell’abside, raggiunse la cripta. Casualmente, il foro diede direttamente su un sepolcreto a camera, che Gianani immediatamente identificò con il sepolcro della regina Gundiperga. La cripta riscoperta non era in ottime condizioni: ancora ricolma di ossa, necessitò di opere di “bonifica” negli anni seguenti, che tuttavia causarono alcuni danni, come la rimozione del pavimento romanico e, dopo il ritrovamento di reperti romani sotto di esso, la loro sepoltura sotto un nuovo pavimento. Gli affreschi, ancora in buone condizioni al momento della scoperta, si deteriorarono negli anni successivi. L’orgoglio e l’entusiasmo del Gianani furono minati negli anni successivi, a causa del disinteresse del mondo scientifico, ma anche e soprattutto a causa della speculazione edilizia degli anni cinquanta, che chiuse ogni spazio esteriore al monumento, lasciandolo quasi nascosto. Proprio in quegli anni il “riscopritore” della basilica si esprime con le seguenti parole: “l’antica caratteristica basilica, di memorie longobarde, premuta e incalzata da ogni parte, non ha respiro, ha perduto ogni visibilità esteriore ed ogni suo decoro”13

Prime datazioni della cripta nel XX secolo

Nel momento della scoperta, il Gianani ipotizzò una datazione longobarda per la cripta nelle pubblicazioni ufficiali, ma alcune note manoscritte14 ci mostrano che, privatamente, aveva datato la cripta in maniera più complessa: la pianta della cripta è assegnata all’epoca longobarda, ma la struttura a un tempo più recente, successivo all’incendio appiccato dagli Ungari nel 92415 Tra gli studiosi che in quel tempo proposero la datazione longobarda per tutta o parte della cripta vi furono il Rivoira16, lo Schaffran17, Gaetano Panazza18 ed Edoardo Arslan19. Negli anni settanta, Alberto Arecchi propone in un suo articolo la prima analisi accurata della cripta. Il suo principale punto innovativo fu l’identificazione della discontinuità di alcuni tratti murari20 che interpretò come “sopravvivenze di strutture altomedievali, originariamente a vista, reimpiegate nella costruzione della cripta”. Nella chiesa invece, l’Arecchi rilevò la presenza di un altro vestigio dell’edificio medievale, cioè un “ambiente voltato e affrescato, coerente con l’angolo S-O della chiesa”21, identificabile con “la campata della navata sud dell’edificio romanico”22. Un intervento successivo, quello di Maria Clotilde Magni, propose un’altra ipotesi innovativa. Contrastando la diffusa opinione “evoluzionistica” dell’arte romanica, l’autrice ipotizzò una “sovrapposizione” di diverse formule costruttive, ascrivibili più o meno allo stesso periodo (sec. X-XII). Sarebbero dunque riconoscibili due diverse tipologie di cripta: una “a sala”, e un’altra “a corridoio occidentale”. Tuttavia, venne ribadita l’unità architettonica e l’omogeneità del progetto, segnalando però il riutilizzo di murature più antiche.

Datazione più recente (Luigi Carlo Schiavi)

Riguardo agli studi fatti dagli studiosi precedenti, Schiavi ricava un tratto unitario: la datazione della cripta come protoromanica, tra X e XI secolo, e l’idea che la stessa sia frutto di un progetto unitario. L’ultimo rilievo e l’osservazione della struttura porta lo studioso ad una nuova ipotesi, che vedrebbe la cripta come il “risultato di due distinte fasi architettoniche”23, e che quindi ad una “prima cripta”, identificabile con il settore occidentale “che a sua volta avrebbe impiegato murature pertinenti al primo luogo di culto longobardo”24, si sarebbe aggiunto un nuovo nucleo, identificabile con il settore orientale, dato “dalla parziale ricostruzione o più probabilmente dall’espansione verso est, operata attorno al 1000”25

Per sostenere la sua ipotesi Schiavi rileva le “gravi irregolarità nel tracciato e in alzato di ampi settori del perimetrale”26, e quelle ancora più rilevanti dei “due massicci murari, interposti tra i due settori della cripta”27. Quindi, secondo l’autore si potrebbero definire “due ambienti che non si fondono in modo armonico, caratterizzati da una spazialità del tutto differente”28, e infatti “tanto l’ambiente orientale appare arioso, concatenato e dinamico […], tanto il corridoio occidentale appare opprimente e statico“29. Sono soprattutto le coperture a lasciar intendere due fasi costruttive diverse, quella orientale con volte a crociera, anche se prive di sottarco, mentre quella occidentale presenta una volta a botte intersecata ortogonalmente da tre varchi di identica copertura.

Gli affreschi

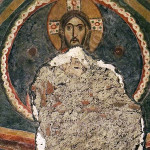

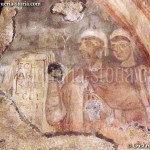

Nel periodo di massimo splendore, la cripta di San Giovanni Domnarum era interamente ricoperta da un ciclo pittorico ad affresco sia sulle volte che sui muri30. Di questo importante ciclo pittorico ci restano alcune tracce: le volte hanno mantenuto in buono stato alcuni affreschi raffiguranti il Cristo, gli angeli e i volti di alcuni santi entro medaglioni (ormai scomparsi quasi completamente), mentre invece gli affreschi delle pareti sono quasi completamente scomparsi, a parte due figure sulla parete ovest. Gli affreschi, datati inizialmente dall’Arslan alla fine del X e ai primi dell’XI sec., ma poi identificati dallo stesso come “più tardi”31, rappresentano un’importante testimonianza dell’arte pittorica romanica in Pavia. E’ sempre l’Arslan a porre però il problema di “quale” romanico rappresentino questi affreschi: se alcuni indizi, come i “lunghi, pieni volti del San Teodoro, del San Gregorio”32 che “rappresentano un ricordo dei potenti modelli ottoniani”33 dell’XI sec., altri, come la “corsiva scioltezza di tratto e di pennellata”34, un marcato eclettismo35 e “un certo grafismo ribadito”36 suggeriscono invece una datazione al tardo XII sec., che l’autore dà come datazione più accettabile. Gustavo Ferrara

Galleria fotografica

- la piazzetta su cui si affaccia la chiesa

- il rosone gotico nella facciata

- interno della chiesa di san giovanni domnarum

- il cristo sulla volta e l’apertura praticata dal Gianani

- affresco raffigurante San SiroSan Teodoro

- affresco raffigurante San Siro

- affresco raffigurante San Giovanni, parzialmente distrutto

- affresco sul pilastro nord, lato est

- affreschi (gotici?) del pilastro sud, lato nord

- capitello corinzio della colonna NE (IV secolo d.C.)

- Affresco raffigurante San Gregorio Magno

foto di Gustavo Ferrara (licenza delle fotografie concessa dall’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Pavia, vietata la riproduzione parziale o totale)

Molto interessante! non conoscevo questa cripta prima d’ora!

Sono contento che l’articolo sia stato di suo interesse!